中国归化挫败,日30年经验:文化认同胜于能力

当“雇佣兵”成为全球足球的主流:归化政策的进化逻辑与东亚突围

在2018年底,当中国足协启动归化政策时,一场关于“公平性”与“功利主义”的争论如火如荼。然而,当把视线投向世界足坛的宏大舞台时,这种争论显得颇为狭隘。数据显示,归化球员在足球界的渗透已经愈演愈烈。2010年南非世界杯上,已有23支球队的145名移民球员登场,占据了总数的19.7%;到了2022年卡塔尔世界杯,这一比例已飙升至32%,像法国、比利时等国家甚至有一半以上的球员为归化球员。

在欧洲足球的归化逻辑中,一个精密的体系如同工业化流水线般运作。这一体系由殖民历史铸就的血缘纽带、双重国籍法案的法律支撑以及职业联赛的全球人才虹吸效应共同构建。然而,这一模式在东亚社会却显得捉襟见肘。日本与中国都不承认双重国籍,且缺乏殖民地后裔的庞大基数。但日本足球的归化之路却提供了一个值得借鉴的范例:成功的归化政策不在于生搬硬套,而在于根据自身特点进行创新。

日本足球的归化历程可以视为一部三重跃迁的历史。在1980年代,日本的足球尚处于起步阶段,J联赛尚未诞生,国家队世界排名长期低迷。面对人才匮乏的困境,日本足协选择了一条非典型的归化道路。1991年,巴西裔球员拉莫斯·瑠伟成为日本足球史上首位无血缘归化球员,他的成功揭示了日本归化的底层逻辑:文化认同重于竞技能力。

拉莫斯的成功并非个例,他的继任者们如吕比须、三都主等,均在文化融入方面表现出色。第二代归化球员吕比须在1998年世界杯预选赛中大放异彩,帮助日本队首次杀入世界杯正赛。而到了第三代归化球员三都主时期,日本已实现从“购买成品”到“培育幼苗”的转型。韩裔混血三都主被日本球探发掘时年仅14岁,通过校园足球体系成长为世界杯主力,其已经完全融入了日本的饮食习惯、社交圈层和战术意识。

日本足球的创新之处在于将归化政策与青训体系深度融合,创造出独特的“东亚范式”。与欧洲依赖成年外援的“雇佣兵模式”不同,日本J联赛早自1990年代起便开始派遣球探到海外寻找潜力新星,并通过奖学金制度将其纳入日本校园体系进行培养。这种“文化浸泡式培养”不仅规避了双重国籍的限制,更让归化球员与本土球员在战术理念上实现了无缝衔接。

典型案例如00后混血门将铃木彩艳,他5岁加入日本足协青训营,15岁入选U18国青队,现已坐稳成年队主力。数据显示,日本U系列国家队中混血/归化球员的比例已达到30%,这种潜移默化的影响比成年归化更具可持续性。

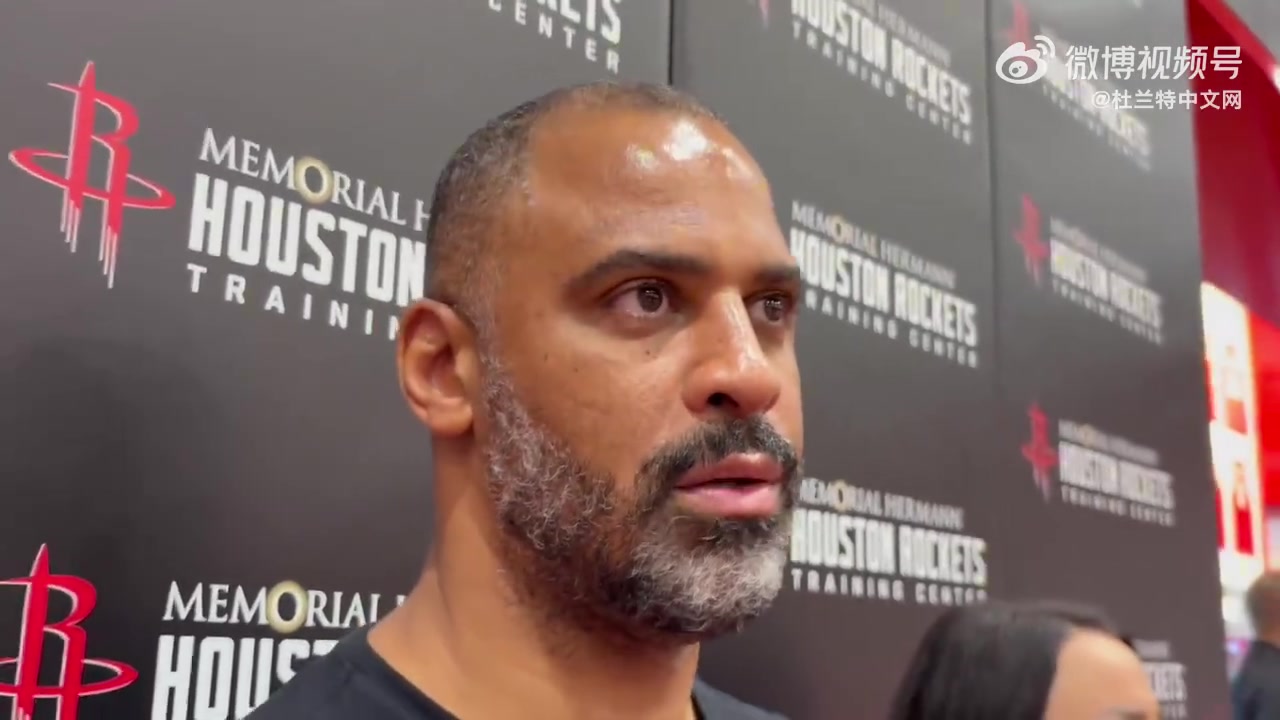

相较之下,中国的归化政策仍停留在初级阶段,主要集中在“高价引进高龄外援”。虽然艾克森、洛国富等技术出众的球员为中国足球带来了一定的关注度,但由于语言障碍和文化疏离等问题,他们常常成为“雇佣兵”争议的焦点。这暴露出中国政策设计的系统性缺陷以及对文化融入长期工程的忽视。

日本归化政策的深层启示在于,成功的归化政策应超越短期竞技目标,将归化球员转化为国家软实力的载体。归化不仅是一种政策工具,更是一种文化符号。成功的归化经历可以消解文化冲突,让足球成为多元社会的黏合剂。对于中国来说,重新思考和调整归化政策的方向与实施方式显得尤为重要和迫切。